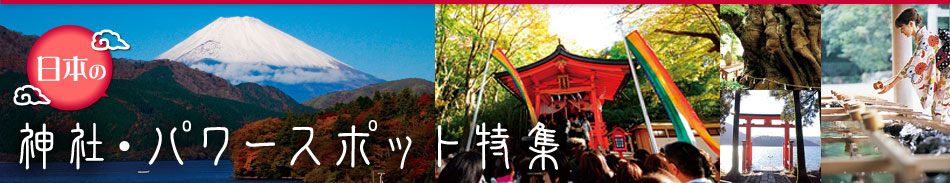

竹駒神社 拝殿(はいでん)

稲荷信仰が盛んな東日本にある竹駒神社

稲荷信仰は、東日本で盛んであるという言葉が示す通り、日本三大稲荷の1つと言われている竹駒神社も、宮城県岩沼市にあります。

|

|

|

竹駒神社は、842年に小野篁が陸奥守として着任した際に創建されました。

小野篁というと、百人一首にも名を連ねている人物です。

その為、小野篁の名を聞いた事があるという方も多いのではないでしょうか。

|

|

|

竹駒神社の祭神は、稲荷信仰で衣食住の守護神とされる、倉稲魂神、保食神、稚産霊神です。

その為、五穀豊穣、商売繁盛、家門繁栄、安産、厄除け、交通安全、産業開発といったご利益が得られるとされています。

|

|

|

こうしたご利益もあり、竹駒神社は古くから親しまれていました。

特に、平泉に本拠地を持った奥州藤原氏や仙台藩主伊達氏といった歴代の領主から、手厚い信仰を受けていたと言われています。

五大藩主である伊達吉村は、豪勢な社殿を作ったほど稲荷信仰に熱心だったとされています。

|

|

|

なお、残念ながら伊達吉村が作った社殿は火災によって焼失してしまい、現在の社殿は再建されたものです。

しかし、火災による焼失を免れた、随神門、向唐門からは当時の趣を感じる事ができます。

|

|

|

竹駒神社は、宮城県岩沼市にある神社です。

842年、京都の伏見稲荷を勧請して創建されました。

車祓い所

伊達家をはじめ歴代の藩主からも崇敬を集めました。

旧社格は県社で、戦後は神社本庁の別表神社となり、日本三大稲荷の一つとされることがあります。

別名; 竹駒稲荷、旧称武隈明神(たけくまみょうじん)。